Risikomanagementprozess

Ein Risiko ist ein unerwünschtes Ereignis in der Zukunft. Die Wahrscheinlichkeit, mit der dieses Ereignis eintreten kann, wird als die Eintrittswahrscheinlichkeit (EW) bezeichnet. Sie wird in Prozent (%) angegeben. Falls das Ereignis eintritt, kommt es zu einem Schaden bzw. zu Mehrkosten für das Projekt. Dies wird als die Schadenshöhe (SH) bezeichnet und in Euro (€) angegeben. Das Produkt von EW und SH ergibt den sogenannten Risikowert (RW). Der RW erlaubt es ein Risiko unter Berücksichtigung von EW und SH zu bewertet.

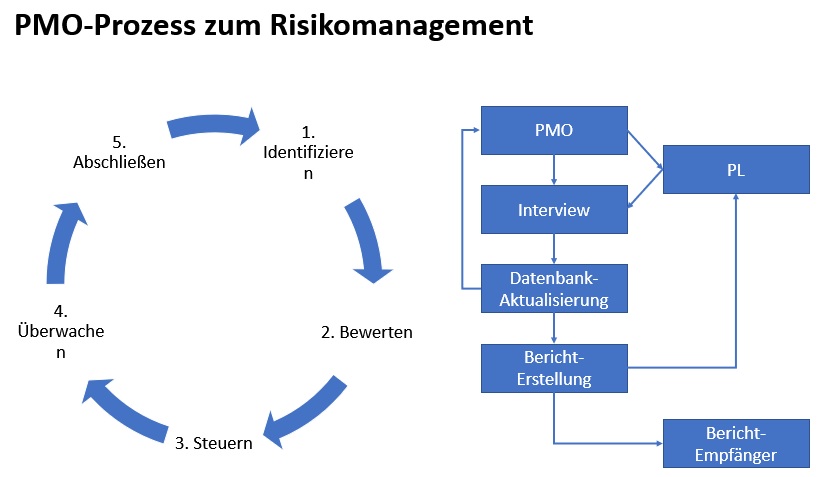

Der Prozess zum Risikomanagement besteht in der Regel aus folgenden Schritten, die sich sehr gut mit den Key-Kompetemz-Indikatoren der ICB 4.0 decken:

- Identifizierung von Risiken (ICB 4.5.11.2 Chancen und Risiken identifizieren)

- Bewertung von Risiken (ICB 4.5.11.3 Wahrscheinlichkeit und Auswirkungen von Chancen und Risiken analysieren)

- Definition von Gegenmaßnahmen (ICB 4.5.11.4 Strategien auswählen und Maßnahmen implementieren, um Chancen und Risiken zu adressieren)

- Steuerung und Überwachung der Gegenmaßnahmen (ICB 4.5.11.5 Chancen, Risiken und implementierte Maßnahmen evaluieren und überwachen)

- Abschluss des Risikos nach Implementierung der Maßnahmen (z. B. in Form eines Berichts)

Bei der Identifizierung und Bewertung von Risiken sind die Ursachen und die Auswirkungen eines Risikos besonders relevant. Ist es nicht möglich die Ursache und die Auswirkung klar zu identifizieren und zu beschreibe dann handelt es sich nicht um ein klassisches Risiko im Sinne des Risikomanagements.

Beim Risikomanagement werden die Projektrisiken erfasst und kontinuierlich hinsichtlich ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenshöhe aktualisiert. Noch wichtiger ist aber die Definition und Implementierung von Maßnahmen, um das Risiko hinsichtlich des Auftretens bzw. der Auswirkungen zu begrenzen.

Dies führt zu einem aktiven bzw. agierenden Projektmanagement als Vergleich zum inaktiven und reagierenden Projektmanagement. In der Praxis kommt es allerdings oft vor, dass der Projektmanager aufgrund zu hoher Arbeitsauslastung und Fokus auf dringlichen Projektaufgaben, das aktive Risikomanagement vernachlässigt. Viel zu oft werden zu Beginn des Projektes zum Teil unvollständig ausgearbeitete Risikolisten erstellt, die nicht mehr angefasst werden.

In solchen Situationen kann das Projektmanagementoffice (PMO) aushelfen.

PMO-Prozess zum Risikomanagement

Zuerst werden im Rahmen eines Risiko-Kickoff-Gesprächs die Projektrisiken (am besten mit dem gesamten Projektteam) erfasst. Dies sollte möglichst am Ende der Definition oder zu Beginn der Planungsphase erfolgen.

Bei der Erfassung von Risiken ist es sinnvoll folgende Filter zu definiert:

- Min-Eintrittswahrscheinlichkeit: Risiken mit EW unterhalb dieses Wertes (z. B. 20%) werden vernachlässigt.

- Max-Eintrittswahrscheinlichkeit: Risiken mit EW oberhalb dieses Wertes (z. B. 80%) werden sofort mit Gegenmaßnahmen in die Projektplanung aufgenommen.

- Min-Risikowert: Risiken mit einem RW unterhalb dieses Wertes (z. B. 5% des Auftragswertes) werden nicht in die Risikobetrachtung aufgenommen.

- Max-Risikowert: Risiken mit einem RW oberhalb dieses Wertes (z. B. 75% des Auftragswertes) werden sofort im Rahmen der weiteren Projektplanung mit Gegenmaßnahmen belegt.

Ein Aspekt, welches nicht in Vergessenheit geraten darf ist die Definition eines Verantwortlichen für jedes Risiko. Der Verantwortliche hat die Aufgabe die Implementierung und die Durchführung der definierten Maßnahmen zur Risikomitigation zu überwachen.

Das PMO lädt den Projektleiter in regelmäßigen Abständen zu Gesprächen hinsichtlich Risikomanagement ein. Das Initiieren dieser Gespräche durch das PMO entlastet die Projektleitung. Das Intervall und der Dauer der Besprechungen hängt von der Komplexität des Projektes und den Erfordernissen der Berichterstattung im Projekt bzw. in der Organisation ab. Wir empfehlen mindestens eine Stunde pro Monat oder alle zwei Monaten für jeweils zwei Stunden.

An jedem Gespräch werden zuerst die Top 5 Risiken des Projektes besprochen. Hierbei werden insbesondere die ergriffene Maßnahmen und ihre Wirksamkeit durchgesprochen. Anschließend wird geschaut, ob sich bei den restlichen Projektrisiken wesentliche Änderungen hinsichtlich EW und SH ergeben haben.

Berichterstattung zu den Risiken

Das PMO sollte kontinuierliche hinsichtlich der Risiken berichten. Zum Einen sollen die Projektbeteiligte über die Projektrisiken informiert werden. Des Weiteren – und vielleicht wichtiger – ist es wichtig die Entwicklung der Risikowerte zu überwachen, um zu bewerten, ob die implementierten Maßnahmen zu Risikomitigation ihre Wirkung entfalten.

Eine Möglichkeit der Nachtverfolgung der Risikowerte ist die Betrachtung der gewichteten Summe der Risikowerten (GWR). Hierbei werden alle Risikowerte für ein Projekt aufaddiert und durch den Gesamtauftragswert dividiert.

Die zeitliche Darstellung der GWR z. B. pro Quartal gibt einen Hinweis, wie sich das Gesamtrisiko im Projekt verändert.